| Главная » Статьи » Мои статьи |

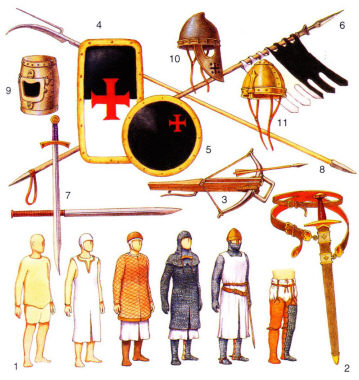

Экипировка и вооружение рыцарей тамплиеров Под кольчугой скрывался панцирь. Поверх доспехов носили белую мантию (рыцари) или черную мантию (сержанты). Каждый брат имел две рубахи, две пары длинных подштанников, две пары башмаков, куртку на меху, два плаща (один летний, один зимний). Из постельных принадлежностей братьям-тамплиерам полагался матрас, три простыни, шерстяное одеяло и постельное покрывало. Кроме того, у каждого имелись три сумки, две для хранения личных вещей, третья – кожаная – для хранения кольчуги. Кроме того, каждый брат имел полотенце, столовые принадлежности, котелок, меру, два ножа, два стакана, две бутылки, скребок и топор. Экипировка сержантов не отличалась от экипировки рыцарей, только сержантам не полагалась небольшая персональная печка, обычная для рыцарей.

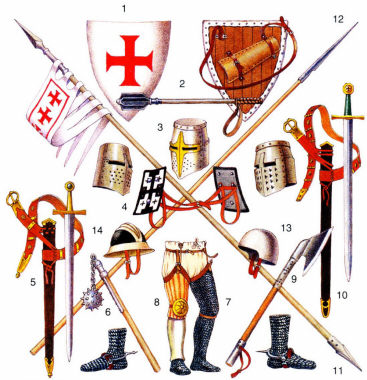

Развитие вооружения и экипировки тамплиеров1. Оружие, щиты и тактика крестоносцев в целом и тамплиеров в частности сильно изменилась на протяжении двух столетий. Христиане и мусульмане влияли друг на друга. Большинство европейских рыцарей носило кольчуги. Кольчуга состояла из тысяч металлических колец, соединенных между собой в сплошное полотно так, что каждое кольцо соединялось с четырьмя соседними. Первоначально кольчуги были очень длинными. закрывая колени владельца. Со временем кольчуги укорачивались, постепенно достигнув середины бедра. Под кольчугой носили матерчатую или кожаную рубаху. Позднее рубахи стали делать стегаными, так они лучше защищали тело от соприкосновения с металлическими деталями кольчуги. Большинство сержантов и рядовых пехотинцев носили кольчуги с коротким рукавом, оставлявшим предплечья без защиты. Со временем открытые предплечья стали защищать наручами. Ноги также защищали кольчужными полосами, закрывавшими переднюю сторону ноги. Голову защищал кольчужный подшлемник с клапаном, который поднимали перед боем для защиты лица. Позднее появились большие шлемы, полностью закрывавшие голову воина, оставляя открытыми только глаза. Большинство рыцарей носили кожаные или матерчатые подшлемники с амортизатором, защищавшие голову от соприкосновения е металлическими деталями шлема. Большинство рыцарей пользовалось простым шлемом, удерживавшемся на голове с помощью подбородочного ремня. В некоторых случаях шлем состоял из нескольких металлических пластин. Шлемы постепенно становились больше, закрывая всю голову, оставляя только небольшие отверстия для глаз. 2. В период между XI и XII в. конные воины использовали удлиненный щит треугольной формы. Такой щит закрывал фигуру, сидящую в седле от плеча до ног. Пехотинцы пользовались более легкими щитами, круглыми или прямоугольными, в последнем случае щит можно было легко поставить на землю. Щиты развивались в течение времени, становясь меньше и легче. На щитах обычно изображался герб владельца. Устав ордена тамплиеров запрещал любые украшения на оружии, доспехах и даже шпорах. 3. Меч считался наиболее благородным видом оружия. Конечно, боевая эффективность меча во многом определялась умением его владельца. Мечи были хорошо сбалансированы, масса распределялась по всему клинку. В среднем меч весил от 1.3 до 3 кг. Мечи ковались вручную из твердой и гибкои стали с сердечником из ковкого железа. В свалке боя, когда противники находились слишком близко, чтобы размахивать мечом, использовалось другое оружие. В частности, применялись различные боевые топоры. Боевые топоры дополнительно могли оснащаться крюками и комбинироваться с боевым молотом. Турецкая булава была одним из наиболее опасных типов оружия. Удар булавой концетрировался в одной точке, благодаря чему булавой можно было пробить доспехи и крушить кости. Арбалеты сочетали в себе большую энергию п меткость, в целом они показывали себя лучше длинных луков. Арбалеты оказались настолько эффективны, что Церковь в XI в. признала их бесчеловечным оружием и запретила применять их против христиан. Освоить арбалет было гораздо проще, нежели длинный лук, так как от арбалетчика не требовалось постоянных упражнений и большой физической силы. Существовало два типа копий: малое, позднее развившееся в пехотную пику, и большое, оснащенное противовесом, использовавшееся рыцарской конницей. 4. На протяжении XI в. на полях сражений господствовала тяжелая рыцарская конница, достигшая к тому времени определенной ступени своего развития. Бой на копьях был предложен нормандской конницей, а затем распространился по всей Европе. Несмотря на преимущества тяжелой рыцарской конницы, более распространенной была легкая конница, популярность которой увеличивалась с течением времени. Легкую конницу применяли мусульмане, а также христиане в Испании. Легкая конница пользовалась короткими стременами, обхватывая ногами круп лошади. Благодаря этому обстоятельству всадники лучше чувствовали животное и лучше им управляли. Тем временем нормандская конница продолжала использовать длинные стремена и седла с высокими луками, обеспечивающими устойчивую посадку рыцаря. Такая посадка с вытянутыми ногами позволяла рыцарю сохранять равновесие в момент удара копьем по цели, вкладывая в удар всю поступательную энергию мчащейся лошади. Двойная подпруга прочно удерживала седло на спине лошади. На протяжении XII в. рыцари стали покрывать своих лошадей матерчатыми или кожаными попонами, защищавшими животных от летящих стрел и от холодного оружия пехоты. Иногда встречались даже кольчужные попоны. В уздечках для мулов и вьючных лошадей отсутствовал мундштук, так как от вьючных животных не требовалась высокая управляемость. Источник

| |

| Просмотров: 7566 | Рейтинг: 3.3/3 |

| Всего комментариев: 0 | |